[강연/Yahoo! Japan Corporation Kaho Tajima] 어떻게 프로덕트 개발 과정에 UX리서치를 도입하는가.

*본 글은 How to Incorporate UX Research into the Product Development Process. 라는 주제로 Kaho Tajima가 Tech-Verse 에서 강연한 내용을 정리한 글입니다.

이 강연에서 발화자인 Kaho Tajima는 본인이 PayPay Flea Market 에서 진행했던 리서치를 통해서, 자신이 UX리서치를 진행했던 과정을 공유했다.

주요주제는,

How do we foster a culture of UX research and connect it to product development?

어떻게 UX리서치 문화를 조성하고, 제품개발에 연결할까? 입니다.

-UX Research Approach

What is UX Research?

우선 UX리서치는 무엇일까?

그녀가 말한 UX리서치는,

UX research, as a major premise, is a method of UX design and by testing and repeating the hypotheses we aim to provide better services and experiences to users.

UX리서치란, UX디자인 방법중 하나로, 가설을 검증하고 반복함으로써 유저에게 더나은 서비스와 경험을 제공하는 것.

UX리서치의 방법에는 간략하게 이야기하면,

정성조사: 인터뷰, 사용성테스트

정량조사: 설문조사

등이 있으며, 목적에 맞게 조합하여 사용합니다.

그럼 질문하나 하겠습니다.

How well do you know the users of the product you are developing?

당신이 개발하는 제품의 유저에 대해 얼마나 잘 알고있습니까?

사람들은 UX리서치에 대해서 이렇게 묻곤 합니다.

UX리서치? 그거 얼마나 도움되는데?

인터뷰? 그거 결국 개인 의견 아니야?

리서치 그거 시간 많이 잡아먹지 않아?

이런 말들은 종종 UX리서치를 도입하는데 장벽이 되곤 합니다.

왜 이런 일이 일어날까요?

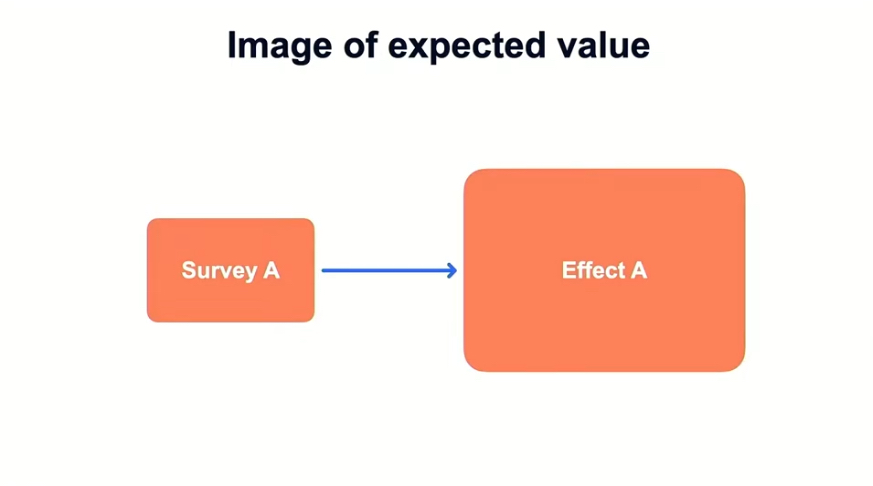

그건 보통, 사람들이 Survey A조사A에 대해서, 그에 대응하는 (비용에 맞는, 혹은 그 이상의)Effect A효과A를 기대하기 때문입니다.

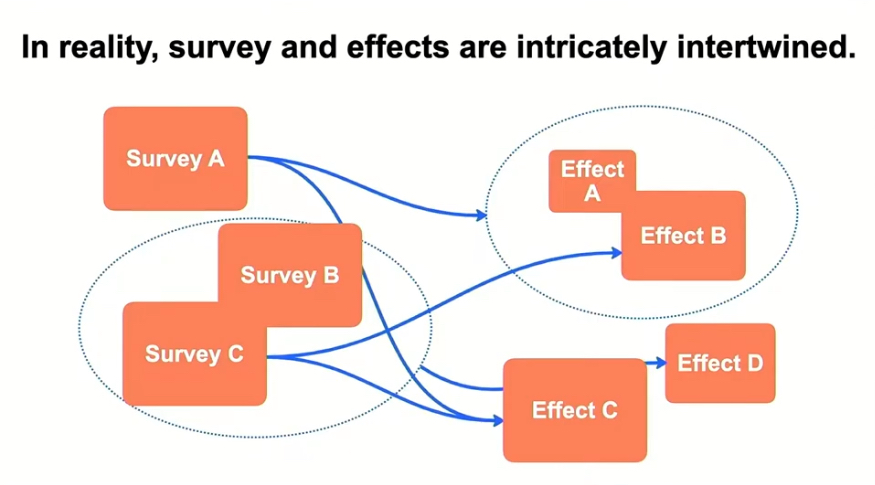

하지만 제가 겪어본 UX리서치에선 현실적으로는,

조사와 효과가 복잡하게 얽혀 있습니다.

어떤 조사로 2가지 효과가 나올 수도 있고, 여러 조사로 1가지 효과가 나올 수도 있습니다.

또, 어떤 조사는 효과가 바로 나올 수도 있고, 어떤 조사는 시간이 지나고 난 뒤 효과를 체감하는 경우도 있습니다. (ex, 어? 반년전의 조사에서도 유저가 이렇게 말한적이 있었지! 등등)

그렇기 때문에 UX리서치에 대해서,

단순하게 1대1로 조사와 효과의 관계를 기대해버린다면,

결과물outfut 만 선행되어서 조사의 우선도가 올라가지 않고, 필요할 때만 조사를 하게 될 수 있습니다.

하지만 이렇게 되면,

가성비가 좋고 기간이 짧은 조사만 진행되고, 바로 어떤 효과를 본 듯한 듯 하지만,

서비스 전체에서 볼 때는 유저 해상도가 계속해서 떨어지는 결과를 만들 수 있습니다.

작은 질문 하나 하겠습니다.

How do you try to get to know your friends and family?

당신은 가족이나 친구와 어떻게 알아가나요?

당연하겠지만,

People you talk to more often and more recently know better.

너가 더 자주 더 최근에 대화할수록 더 잘 알게 될 것이다.

UX 리서치도 같은 맥락입니다.

마찬가지로, UX리서치를 반복함으로써 유저 해상도가 올라갑니다.

유저 해상도가 올라가면, 어떤 특정 효과라기 보단 전체를 포함한 포괄적인 효과를 내기 시작합니다.

The culture of always having some kind of UX research going on is valuable in itself.

그렇기 때문에,

항상 어떤 식으로든 UX리서치가 이루어지는 문화 자체에 가치가 있다고 생각합니다.

사람도 대화를 오래 안하다보면 어떤 사람인지 무뎌지는 것처럼 계속해서 대화(UX리서치)를 해야 합니다.

그럼 이제 더 자세히 이야기하기 위해,

Paypay flea market의 개발흐름과 UX리서치의 과제 에 대해서 이야기 하겠습니다.

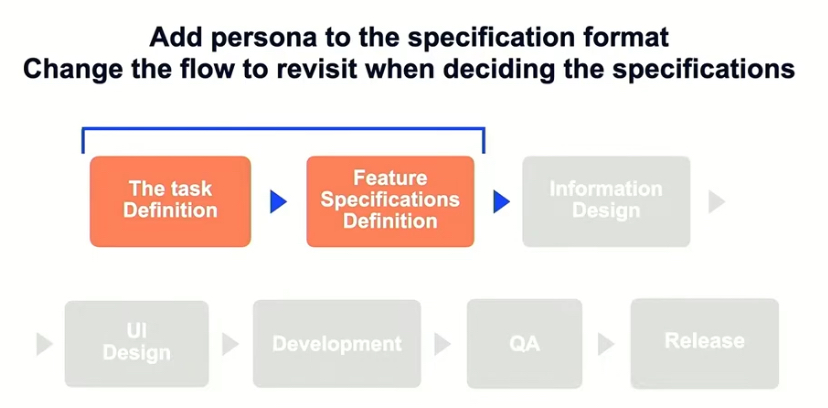

개발의 흐름은 위와 같은 과정을 거칩니다.

주로 ‘과제정의 - 기능사양정의 - 정보 설계’ 단계에서

유저에게 가치가 있는 기능은 어떤 것인지에 대해 PdM 및 관계자들과 논의 해서 결정합니다.

그리고 ‘UI 디자인 - 개발 - QA - Release’ 단계에서

Figma 디자인을 하고, 프로덕트매니저 그리고 엔지니어와 커뮤니케이션을 합니다.

그리고 이런 과정에서 느꼈던 문제들 Issues 이 있습니다.

Issues 1 - Blurring of user images and solutions

유저상user images과 해결책solutions 사이의 괴리.

다양한 역할과 입장의 사람들이 일을 하다보니,

각자의 역할과 입장에 따라 유저에 대한 해상도와 시점이 달라집니다.

또, 논의를 해나가는 중에도 유저에게 무엇을 주고 싶었지? 하는 생각이 달라지기도 합니다.

그렇기 때문에,

“어떤 사람이, 어떤 때, 무엇을 위해 사용하고 싶은지”에 대해 멤버 전원이 공통으로 인식하는 것이 중요하다고 생각하게 되었습니다.

그렇다면 모든 개발에 유저의 목소리를 전부 도입하면 되지 않느냐?

하지만 프로덕트개발의 유한한 사람과 시간 속에서,

유저에게 제공할 수 있는 타이밍이 늦어진다면 본말이 전도가 됩니다.

want to hear from users.

vs

want to provide it to users as soon as possible.

유저의 목소리를 듣고 싶은 마음과 유저에게 빠르게 제공하고 싶은 마음 사이에 많은 갈등이 있었습니다.

Issues 2 - Not many people could do UX research. It was a bad pattern situation.

(그 당시 기준)UX리서치를 할 수 있는 사람 자체가 없는 상황

UX리서치를 할 수 있는 사람 자체가 없었기 때문에 리소스가 부족하고,

이로인해 bad pattern(필요할 때만 UX리서치를 진행하며 리서치의 우선순위가 올라가지 않는 패턴)이 반복 되었습니다.

하지만 어느 순간부터,

리소스가 생기고, UX리서치에 관심을 가지는 동료가 증가하기 시작했습니다.

그리고 이로부터 이상적인 UX리서치 문화를 시작할 수 있겠다고 생각했고,

개인적으로 큰 approach를 시작했습니다.

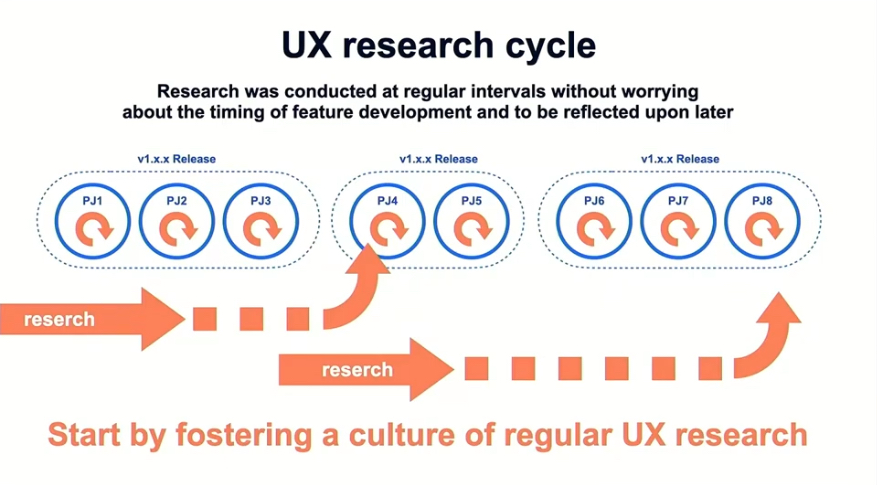

우선 정기적인 UX리서치 문화를 조성하고,

이것이 우리에게 중요한 유저 해상도를 높이기 위한 첫걸음이라 생각했습니다.

기능개발 사이클과는 별도로 일정주기로 UX리서치를 실시해서, 타이밍이 맞으면 기능개발사이클에 도입해서 반영하고 유저에게 제공하는 방식을 만들었습니다.

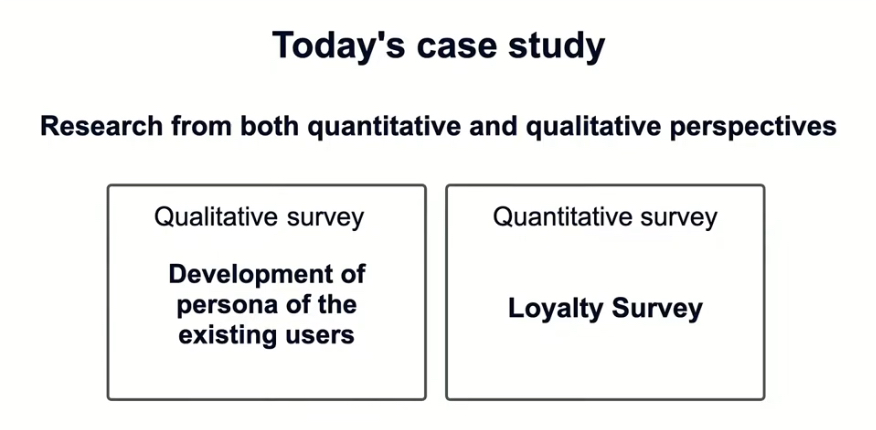

그리고 이 정기적인 UX리서치안의 구체적인 2가지 사례를 오늘 소개해드리겠습니다.

물론 더 많은 조사가 있었지만 대표적인 것은 이 2가지였습니다.

1. Persona development 페르소나 개발

Why was it conducted?

왜 만들까?

PPFM(paypay flea market)에선,

판매자와 구매자. 2입장의 유저가 서비스를 사용합니다.

그렇기 때문에,

어떤 사람이 우리의 유저인지가 굉장히 복잡해집니다.

(유저상이 비대해집니다.)

Match everyone’s user image.

-> By developing the persona of the existing users we align the common understanding.

멤버 전원이 공통된 유저상을 가지는 것이 중요한데,

어떤 사람이 어떤 때 무엇을 위해 사용하는지에 대한 공통 인식이 없었기 때문에,

기존 유저의 페르소나를 만들자는 생각을 가지게 되었습니다.

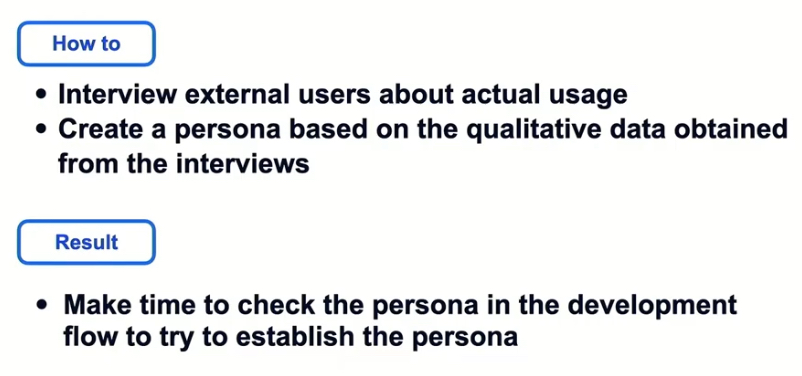

실제 리서치 흐름을 말씀드리자면,

PPFM existing users outside the company were interviewed on actual usage, and a survey is conducted.

-> The qualitative data obtained from the interviews are analyzed, and personas were created.

기존유저들에게 이용실태를 인터뷰하고,

-> 인터뷰에서 얻은 정성데이터를 분석해서 페르소나를 작성했습니다.

Five sellers and Five buyers each were interviewed.

리서치회사 외주를 줘서, 구매자와 판매자 5명씩 유저를 초빙해서 인터뷰를 했습니다.

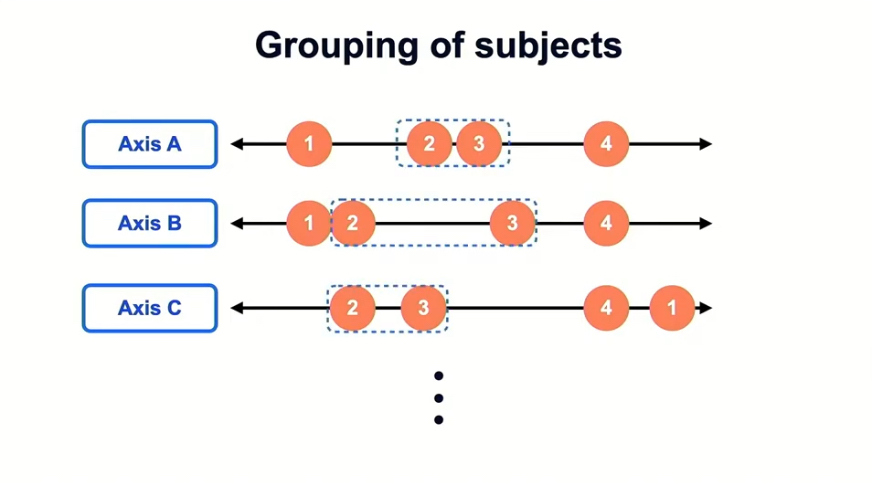

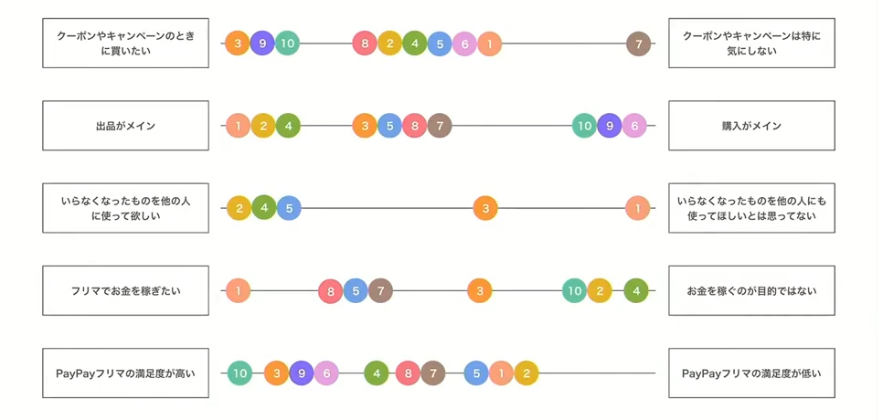

그렇게 해서 나온 방대한 자료를 내용에 따라 축을 만들고 subjects를 마킹합니다.

그리고 가까운 subjects 끼리 Grouping을 해줍니다.

쿠폰, 캠페인이 있으면 좋겠다. - 상관없다.

판매가 메인이다. - 구매가 메인이다.

불필요한 물건을 다른 사람이 활용해줬으면 좋겠다. - 그렇지 않다.

PPFM에서 돈을 벌고 싶다. - 돈은 목적이 아니다.

PPFM에 만족도가 높다. - 만족도가 낮다.

등 이러한 축을 만들고, 점수에 따라 grouping했습니다.

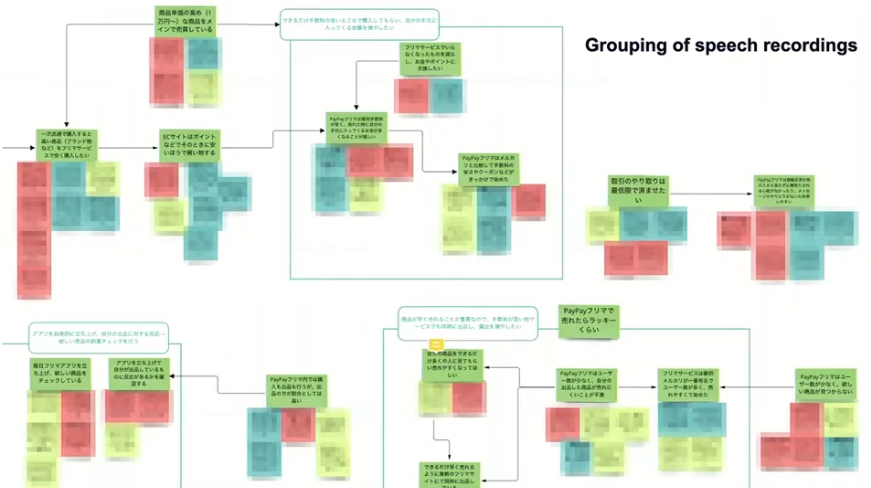

그리고 grouping된 인원들의 발화를 전부 모으고 상관관계가 있는 것 끼리 또 grouping했습니다.

위와 같이 가시화 함으로써,

ex)‘상품단가가 높은 상품위주로 매입하면서 PPFM에서 싸게 사고 싶다.’, ‘가능하면 수수료가 싼 것으로 구입하고자 한다’, ‘이를 통해 수익이 많을수록 좋다’ 등

위의 ex와 같은 가치관들이 정립되게 되고, 아래와 같은 페르소나를 만들었습니다.

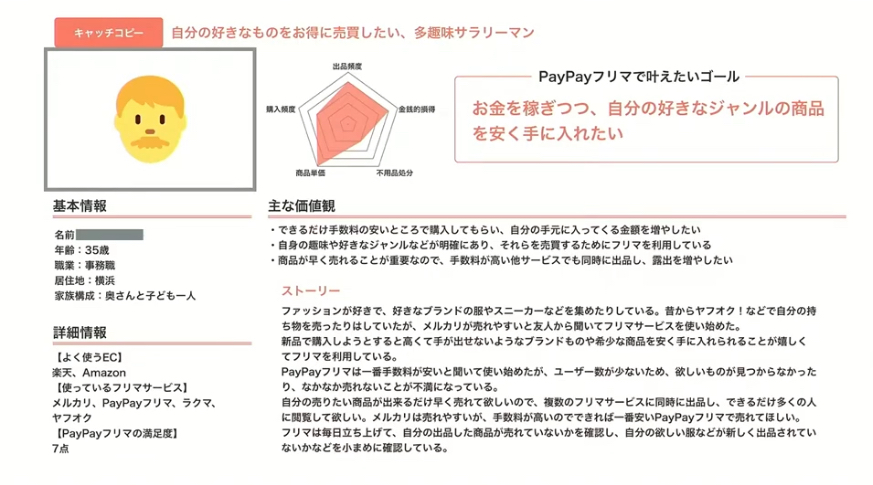

이렇게

‘자기가 좋아하는 것을 저렴하게 거래하고 싶은 취미가 많은 회사원’

이라는 페르소나가 탄생했습니다.

그리고 가치관 정리를 통해서,

‘돈을 벌면서, 자신이 좋아하는 분야의 상품을 저렴하게 구매하고 싶다.’

는 goal이 보이게 됩니다.

이런 스토리는 인터뷰한 내용을 토대로 하기 때문에 굉장히 리얼리티가 있게 됩니다.

스토리를 일부 보여주자면,

‘PPFM은 수수료가 제일 싸다고 해서 시작하게 되었는데, 유저가 적어서 찾는 물건이 별로 없거나 잘 안팔리는게 불만. 자기가 팔고 싶은 물품이 빨리 팔리긴 원하므로 여러 flea어플을 통해서 판매를 올리고 많은 사람들 눈에 들어가길 바란다. M**(타 어플)은 잘 팔리지만 수수료가 높아서 가능하면 제일 수수료가 작은 PPFM에서 판매가 되었으면 좋겠다.’

등 행동까지 자세하고 리얼하게 스토리가 나오게 됩니다.

또한 페르소나 이외에도 이전에 가시화된 발화 내용의 맵도 추상화를 해서 Value Map을 작성합니다.

그리고 이를 통해,

‘거래 연락을 최소한으로 하고 싶다./ 여긴 가격협상이 공개가 안되어서 가로채질 염려가 없어서 좋다./ 메세지를 주고 받을 일이 없어서 편하다. 등’ 과 같은 페르소나의 중요한 부분등 다양한 면을 되돌아 볼 수 있었습니다.

‘원하는 상품을 이미지하고 앱을 검색한다. 이때문에 이 페르소나는 키워드검색을 주로한다.’ 와 같은 관계성 또한 알 수 있어서 유용했습니다.

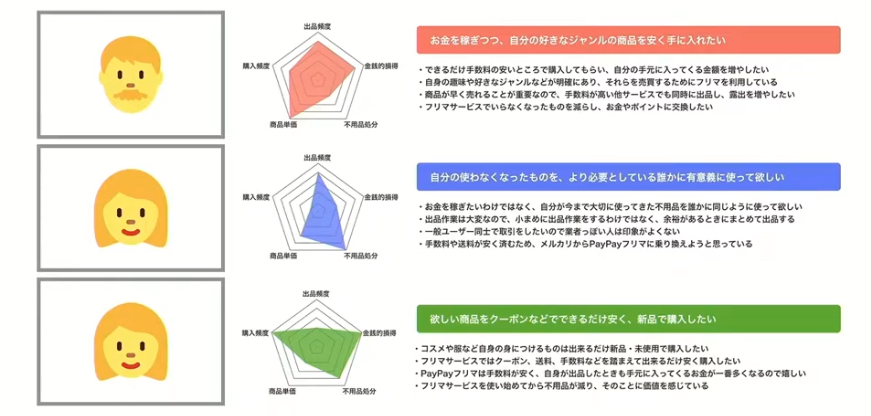

그리고 이런식으로 다른 페르소나들을 만들어나갔습니다.

‘자기가 쓰지 않는 물건을 다른 사람이 유익하게 써주길 바라는 판매자’,

‘찾는 물건을 쿠폰 등으로 되도록 싸게 구매하고 싶은 구매자’ 와 같은 페르소나를 더 만들어 낼 수 있었습니다.

하지만 이렇게 페르소나를 만들었다고 끝이 아닙니다.

페르소나를 정의를 했다면 사용해야합니다.

그렇지 않으면 잊어버리게 됩니다.

Once created, forgotten An unused persona is as good as non-existent.

잊혀진 사용되지 않는 페르소나는 존재하지 않는 것이나 다름 없습니다.

그래서,

그래서 과제정의와 기술사양정의 단계에서 페르소나를 추가해서,

’이것이 페르소나A가 사용하고 싶은 것인가?‘ 라는 process를 추가했습니다.

이 작은 과정으로 많은 사람들이 페르소나를 알게되고 이것을 어떻게 사용하면 될까? 이렇게 생각할수 있게 개선할 수 있었습니다.

정리하자면,

-외부 유저의 이용실태 조사

-여기서 얻은 정성데이터를 이용하여 페르소나 창조

-개발플로우에 페르소나를 확인하는 타이밍을 만들어서 페르소나의 정착을 도모.

2. 로얄티 서베이 Loyalty Survey

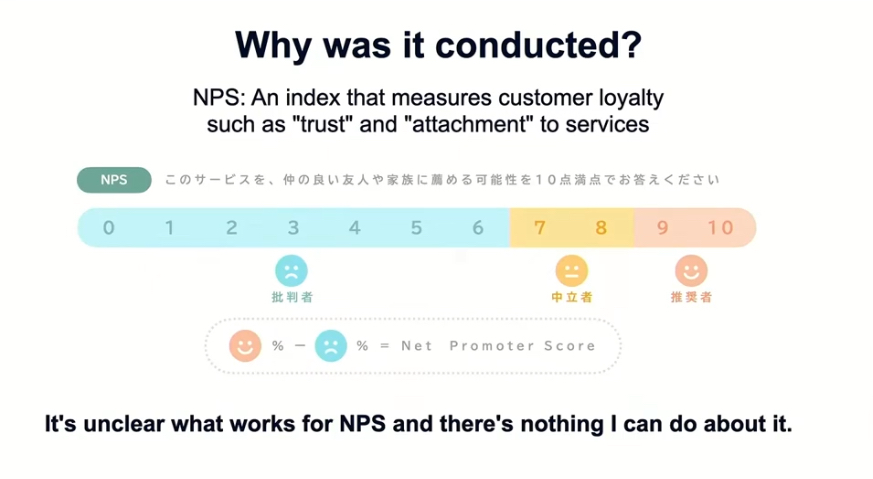

먼저 NPS(서비스에 대한 신뢰, 애착 같은 고객의 ‘로얄티’를 측정하는 지표)를 중요하게 생각해왔습니다.

예를 들면, 이 서비스를 가족이나 지인에게 추천하고 싶은 정도를 10점 만점으로 대답해주십시오. 같은 질문을 많이 봐왔을 겁니다.

PPFM에서도 이 지표를 굉장히 중요하게 생각했습니다.

하지만 이 질문 자체는 서비스 전체에 대해서 묻고 있고, 어떤 부분이 이러한 지표에 얼만큼 영향을 주었는지. 어떻게 NPS를 올릴 수 있을지에 대한 답은 주지 못했습니다.

여기서 아래의 책의 내용을 참고해봤습니다.

이 책에 소개된 내용을 바탕으로,

정기적 관측을 할 수 있도록 ‘일정주기’로 조사를 실시하고,

3계층3layers 으로 구조화 및 정량화해서,

터치포인트Touch point 마다 계측을 해서 로얄티Loyalty를 가시화 한다.

를 실시하였습니다.

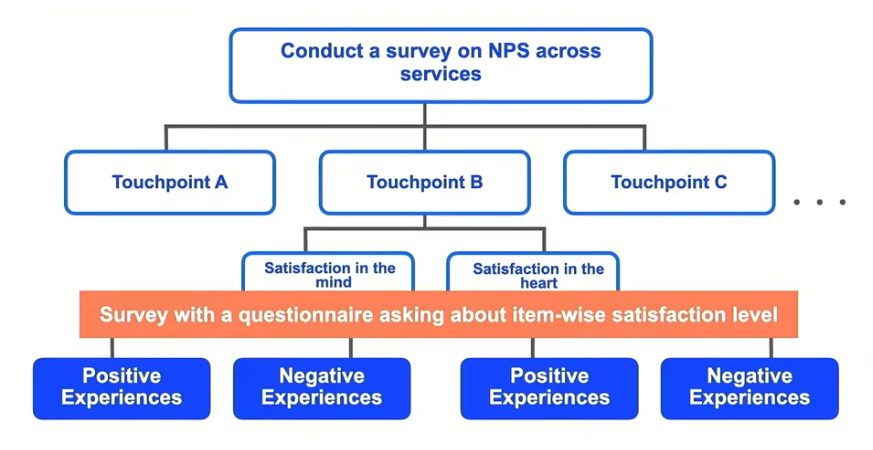

어떻게 계층화를 진행하였냐면,

서비스 전체에 대한 심리 로얄티를 분해하기 위해서,

1. 터치포인트로 분해를 하고,

2. 터치포인트에 연결된 2가지 만족도를 측정을 하고,

3. 이 만족도에 영향을 주는 체험이,

4. 긍정적인지 부정적인지를 항목화해서 앙케이트를 작성하였습니다.

예를들면,

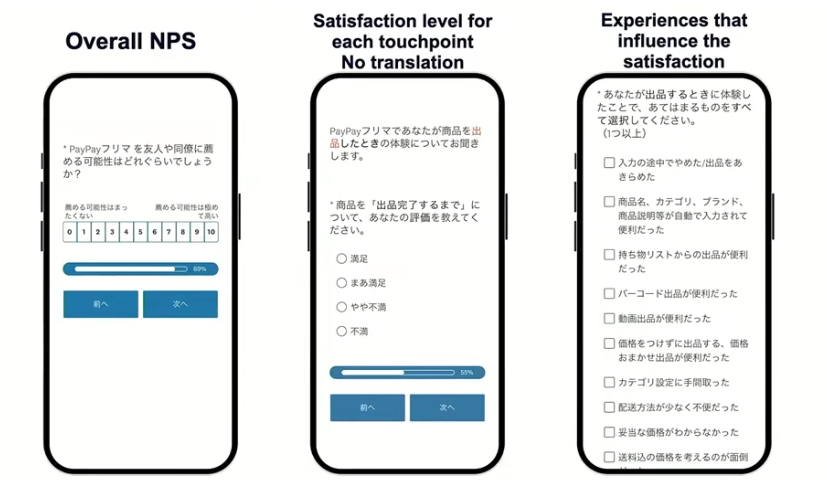

Overall NPS(전체 서비스에 대한 만족도 조사)

“PPFM을 친구, 가족들에게 추천할 가능성은 어느정도 일까요?”

를 10단계로 평가.

Touch point(사용자 여정User Journey에서 사용자 경험UX이 실제로 발생하는 핵심 지점)

“판매글이 게시 완료 될때 까지의 과정은 어땠나요?“

를 ‘만족, 조금 만족, 아주 약간 만족, 불만’으로 4단계로 평가.

Experiences that influence the satisfaction(만족도에 영향을 미치는 체험)

”카테고리, 상품명, 브랜드 등이 자동입력되어 편리했다./ 가진 물건 리스트에서 올리는 기능이 편리했다./ 바코드 기능이 편리했다./ 영상 기능이 편리했다./ 가격 마킹 기능이 편리했다./ 카데고리 설정이 복잡했다./ 배송방법이 적어서 불편했다./ 타당한 가격을 몰라서 불편했다. 등”

만족도에 영향을 줄 체험에 대해 팀원들이 가설을 세워서 ,

’이런 것이 영향을 주지 않았을까?‘ 하는 것들을 체크리스트 식으로 제시.

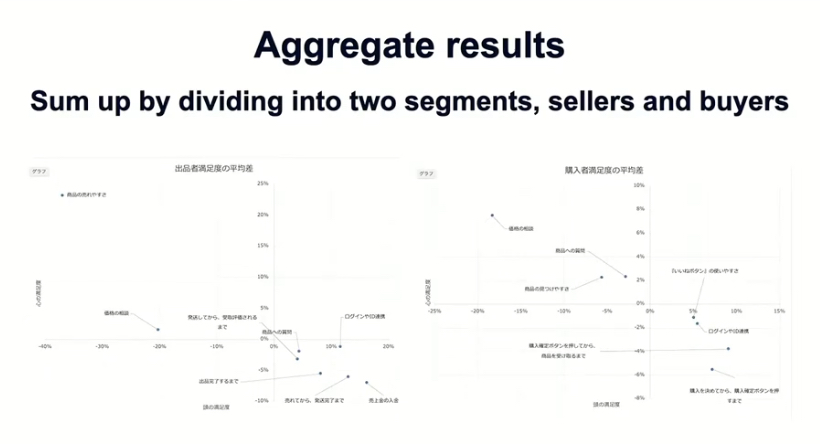

그리고 이렇게 나온 결과를 모으면 아래와 같이 결과가 나온다.

Satisfaction in the heart(정서정 만족)과 Satisfaction in the mind(기능적 만족)을 축으로 나열을 합니다.

그리고 이 결과에 대해 평가를 합니다.

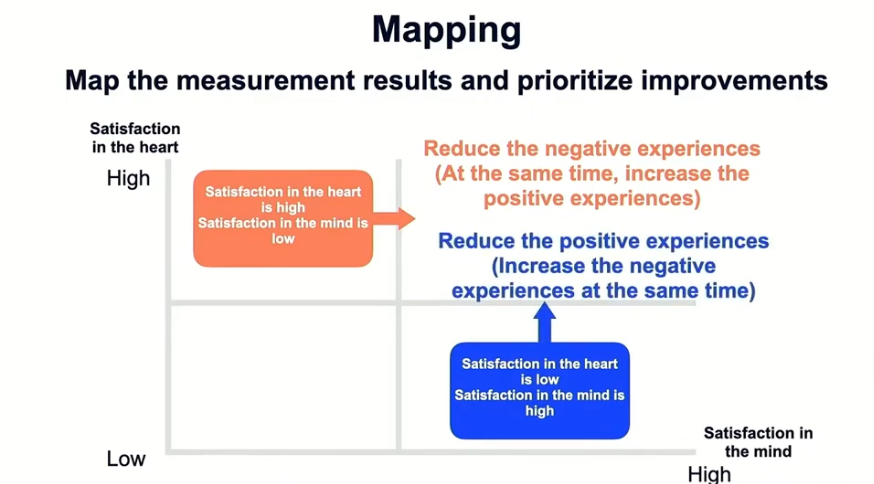

위와 같이 Mapping 해서,

측정결과와 우선수위 개선에 대해 생각해 볼 수 있습니다.

Satisfaction in the heart is high, Satisfaction in the mind is low

정서적 만족은 높으나, 기능적 만족이 낮은 상태

(ex: 디자인이 예쁘고 알림이 귀여워서 좋아요. 근데 결제 속도가 느린 것 같아요.)

-> 개발 우선순위에서 기능적 만족에 집중해야 하는 상태.

Satisfaction in the heart is low, Satisfaction in the mind is high

정서적 만족은 낮으나, 기능적 만족은 높은 상태

(ex: 결제도 잘되고 빨라요. 근데 딱딱하고 재미없어요.)

-> 개발 우선순위에서 정서적 만족에 집중해야 하는 상태.

정리하자면,

- 3계층으로 구조화해서 정기적으로 Touch Point마다 계측

- 긍정/부정 경험이 사용자에게 큰 영향을 줄 수 있는 Touch Point를 시각화 해라.

-명확하고 실질적인 개선을 도출

-예정된 프로젝트의 우선순위를 다시 점검하는 도구로 활용

그래서 결국, 이러 리서치들을 활용하여,

이렇게 UX리서치가 개발에 있어서 주기적으로 시행되는 문화를 만들어 가는 것이 중요하다고 생각합니다.